骨がくっつけば

完治ではありません。

後遺障害が残る場合があります。

このような方は

ご相談ください

- 保険会社から、治療費の支払いを打ち切る、休業損害を支払えないと言われた

- 痛み、可動域制限などの後遺症が残っているので、後遺障害の申請をしたい

- 保険会社から示談の提示を受けたが、適正な金額なのかどうか分からない

- 保険会社の担当者と合わない、医師と合わない

交通事故により骨折すると、治療が長期化する傾向があり、また重い後遺障害が残ることが少なくありません。長い治療期間の中で、怪我の症状に苦しみながら、ご自身で保険会社と話をしながら治療をしていくのは、負担が大きなものです。不幸にも後遺障害が残った場合には、医学的な立証を行い適正な後遺障害の等級認定を受け、裁判所基準で十分な賠償を受ける必要があります。

後遺障害申請は

交通事故に強い弁護士に

ご相談ください

- 相談料・着手金0円

- 成功報酬制

- 費用後払い

- 弁護士特約対応

骨折した後の

後遺障害申請で

見るべきポイント

骨折した場所は?

関節内骨折か、骨幹部骨折か?

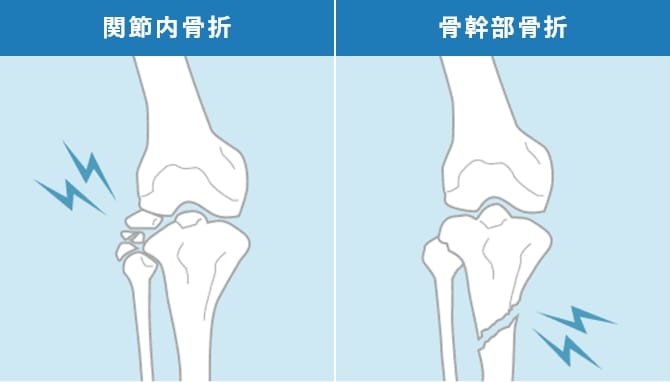

骨折では、まずは、どこが折れているのか、関節内骨折であるのか、それとも骨幹部の骨折であるのかに着目します。

骨折が関節に及んでいるものを関節内骨折、そうでないものを骨幹部骨折といいます。

関節内骨折では、関節面の不整合が生じやすく、また関節軟骨損傷を併発することから、予後は不良です。それに対し、骨幹部の骨折は、後遺障害を残すことが少ないといえます。

骨癒合が得られているか?変形はないか?

骨癒合しているか

骨折していた骨がつくことを「骨癒合」といいます。月に1回程度の頻度でレントゲンを撮りながら、骨癒合の状態を確認していきます。骨癒合が完成したら、治療は終了となります。

骨癒合が途中で止まり異常可動性を有しているものを「偽関節」といいます。偽関節化している場合、強い痛みが残るのが通常です。骨癒合が得られているかどうかはレントゲンの画像で確認できますが、分かりにくいときは、CT、MRIを撮影して確認します。

変形はないか

骨が元通りの形で癒合しているのか、それとも、変形した状態で癒合しているのかです。変形癒合していると、痛みや可動域制限の原因となることがあり、また、鎖骨や肋骨の変形は、それ自体が後遺障害と認定されます。

どのような障害が残っているか?

-

可動域制限

肩、股関節、膝等の関節に可動域制限が残っている場合、後遺障害と認定されます。この可動域制限は、関節内骨折、腱の断裂、骨折の変形治癒など、可動域制限の原因となる器質的損傷があることが前提となります。

可動域の測定は、自動値( 患者が自分で動かせる範囲) ではなく、他動値( 検査者が動かせる範囲) を採用します。関節内骨折の場合、レントゲンの画像を添付して骨折の状態を明らかにし、関節可動域を正しく測定し後遺障害診断書に記入していただければ、後遺障害が認定されます。

-

変形

鎖骨、肋骨等が変形治癒し、変形を外観から確認できる場合は、変形障害として後遺障害が認定されます。鎖骨や肋骨がポコッと出ているのが変形障害で、変形が外観から確認できることが条件となります。

この場合、レントゲン画像に加えて、変形箇所を写真撮影して添付します。

-

痺れ、知覚鈍麻

尺骨を骨折し前腕の痺れが残存しているという場合は、尺骨神経が損傷を受けている可能性があります。腓骨を骨折し下腿の外側が痺れる、足の指が上がらないという場合は、腓骨神経が損傷を受けている可能性があります。

そのようなケースでは、MRIのT2強調画像で尺骨神経等の信号上昇を確認し、神経伝導速度検査を実施し数値を診断書に記載してもらいます。

-

関節の動揺

脛骨近位端骨折( プラトー骨折) し、膝が前後左右にぐらつく場合、膝の靱帯が損傷を受けていると考えられます。

この場合、MRIでは靱帯が損傷していることは分かりますが、関節の動揺を裏付けるものではありません。膝関節に圧力( ストレス)をかけ、意図的に関節にズレを生じさせた状態でレントゲンを撮影することで、関節の動揺を立証します。

-

痛み

骨癒合が得られているにもかかわらず痛むという場合、痛みの原因がどこにあるのかを明らかにすることが必要です。

骨癒合が得られているのに痛い、医師に痛みの原因を聞いても明確な答えがないでは、後遺障害は認定されません。MRIで軟部組織の損傷を明らかにする、CTを撮影して小さな骨片を拾う等して、「骨癒合しているにもかかわらず痛みが残っている原因」を明らかにすることが必要です。

適正な賠償を受け取るために

弁護士に相談することを

おすすめします

骨折している場合は、治療期間が長くなりますので、それに伴って、賠償額に大きな違いがでてきます。治療期間が長い分、保険会社とやり取りをすることも多くなります。

治療の経過も見ていく必要がありますので、骨折している場合は、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

後遺障害申請は

安藤誠一郎法律事務所に

お任せください

交通事故による骨折の

解決事例

cases

合わせて読みたい

交通事故コラム

column

-

- その他

初回相談では、どのようなお話をするのか?

初回のご相談では、どのようなお話をするのか? ほとんどの方は、弁護士に相談するのは生まれて初めてのことで、どのように相談が進んでいくのかイメージしにくいと思いますので、初回相談の流れをご説明しま…

-

- その他

どのような場合に、弁護士に相談した方がよいのか?

どのような場合に、弁護士に相談した方がよいのでしょうか? 「自分は素人だし、弁護士をつけた方がいいのかな・・?」と思ったり、「弁護士に相談するのも大げさ過ぎるのかな・・・?」、「大し…

-

- 自動車保険

弁護士費用特約①~弁護士費用特約とはどのようなものか?使えるのか?等級が下がるのか?

1.弁護士費用特約とは、どのようなものか? 弁護士費用特約とは、被害者が交通事故の対応を弁護士に依頼した場合に、弁護士費用を被害者側の保険でまかなうものです。 ご自身が加入している保険に弁護士費…

-

- 自動車保険

弁護士費用特約②~どのような手続で利用したらよいのか?

1.弁護士費用特約の利用の流れ 弁護士費用特約を利用できることが分かれば、以下の流れで手続を進めます。 ① 保険会社に連絡 まずは、ご自身が加入されている保険会社に電話を入れて、弁護士費用特…

-

- 脳障害・脊髄損傷

胸椎、腰椎の圧迫骨折①~新鮮骨折なのか?陳旧性骨折なのか?

自転車、バイク、歩行中の事故で多いのが胸椎、腰椎等の脊柱の圧迫骨折です。事故により道路に尻餅をつくようにして転倒し、胸椎等を圧迫骨折するものです。 圧迫骨折が、事故により生じたものなのか?もともとあっ…